Nous vivons à nouveau des épisodes caniculaires dans l’hémisphère nord. Quel est votre diagnostic de la situation ?

| Romain Rousselet, |

« Les vagues de chaleur ont un impact croissant sur la qualité de vie, la santé publique, mais aussi l’économie (du fait d’une moindre productivité). Les zones urbaines denses sont les premières concernées, notamment les hôpitaux, les crèches, les établissements accueillant du public sont particulièrement exposés. Les risques sont accrus pour les populations vulnérables : les nourrissons, les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, les travailleurs en extérieur, etc.

Ces épisodes climatiques extrêmes appellent des réponses rapides, coordonnées et adaptées aux spécificités locales. »

Que faire face à ces vagues de chaleur ?

| Alexis Goldberg, |

« Rafraîchir les villes est devenu une question de santé publique. Pour être résilientes, elles doivent s’adapter par tous les moyens possibles.

Parmi les solutions « passives », on retrouve la végétalisation, qui recrée des puits de fraîcheur et des corridors de biodiversité, absorbe le CO₂ par photosynthèse et rend les espaces urbains plus agréables. Selon le Cerema, une cour d’école végétalisée peut faire baisser la température ressentie de 2 à 4 °C. On peut aussi citer les toitures réflectives, qui réduisent la température intérieure de 8 °C en moyenne.

Mais ces solutions ne suffisent pas. Il faut y adjoindre des approches « actives », et notamment trouver des alternatives à la climatisation individuelle. C’est là qu’entrent en jeu les réseaux de froid urbain : des systèmes centralisés qui produisent du froid à grande échelle pour alimenter des bâtiments via des canalisations d’eau glacée. »

En quoi ces réseaux constituent-ils une solution plus vertueuse que la clim’ ?

Romain Rousselet

« En moyenne, un réseau de froid consomme deux fois moins d’électricité, émet deux fois moins de CO₂, et génère dix fois moins de fuites de fluides frigorigènes que les climatiseurs individuels. La chaleur peut être rejetée dans des milieux naturels comme les rivières, sans danger pour la biodiversité. »

Alexis Goldberg

« Dans des villes comme Bangkok, chaque immeuble a sa propre clim’. Résultat ? On rafraîchit l’intérieur… mais on chauffe l’extérieur. L’air chaud rejeté par des milliers d’unités transforme la ville en véritable cocotte-minute, surtout la nuit. L’écart de températures entre ville et campagne peut atteindre 5 à 8 °C.

À l’inverse, les réseaux de froid sont une solution collective, sobre et intelligente. Ils mutualisent la production, consomment moins d’énergie, et surtout, ne rejettent pas d’air chaud dans la rue. »

Quel est le rôle d’ENGIE dans tout ça ?

Alexis Goldberg

« Nous agissons un peu comme des « architectes énergétiques urbains ». Nous agrégeons différentes solutions et accompagnons les territoires dans la conception et le déploiement de leurs infrastructures énergétiques durables. »

S'agit-il d’un marché important ?

Alexis Goldberg

« Nous sommes dans un moment de bascule où l’on passe d’une logique de confort thermique à une logique de résilience territoriale. On s’attend à un triplement, voire un quadruplement, de la demande mondiale en réseaux de froid. Aujourd’hui, on en recense seulement 1 500 dans le monde. C’est très peu par rapport au potentiel de marché.

Pour prendre le cas de la France, sur 1 630 TWh d’énergie finale consommée, 600 TWh (soit près de 40 %) sont consacrés au chauffage et au refroidissement. Or les réseaux de froid représentent moins d’1 TWh ! On dénombre un millier de réseaux de chaleur en France, contre seulement 43 réseaux de froid.

Le potentiel de développement est donc énorme, d’autant que la part d’énergies renouvelables dans ces réseaux est passée de 33 % à plus de 66 % en dix ans.

Ainsi, dans de nombreux projets urbains en Asie ou au Moyen-Orient, le réseau de froid est désormais intégré dès la conception. »

« La demande mondiale en réseaux de froid urbain va tripler ou quadrupler »

Alexis Goldberg

Quelles sont les technologies les plus prometteuses ?

Romain Rousselet

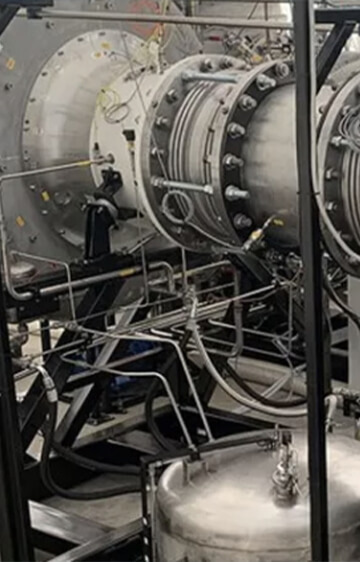

« De nouvelles voies s'ouvrent grâce au stockage thermique, à l'énergie géothermique ou encore à la thalassothermie, qui utilise la chaleur de l'eau. Les applications sont déjà visibles : la Ville de Paris se sert de l'eau de la Seine, et Marseille alimente sa centrale Thassalia avec l'eau de la Méditerranée. À Levallois, on utilise une autre méthode : le stockage de glace. Le froid y est fabriqué la nuit, quand la demande est faible, pour être disponible pendant les pics de la journée. C'est un système essentiel pour garantir la continuité de service pour des lieux sensibles comme les hôpitaux ou les data centers.

Les idées novatrices ne manquent pas, mais le potentiel de ces technologies est encore loin d'être pleinement exploité. »

Car le marché est encore en phase de maturation ?

Romain Rousselet

« Oui. Sa démocratisation est récente, je dirais une dizaine d’années, bien que certains réseaux historiques soient plus anciens. Le réseau Fraîcheur de Paris a été lancé dès 1991, notamment pour préserver les œuvres du Louvre. Celui de Stockholm date de la même époque.

En France, le nombre de réseaux a doublé ces dix dernières années. La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit un triplement des besoins en froid d’ici 2035, passant de 1 TWh en 2022 à 3 TWh. »